2.「腕の骨」と「肩甲骨」を露出させる

2−1.腕の骨の露出

あと前足から外したい骨は「腕の骨」と「肩甲骨」。

先に肩甲骨を外していくのですが、そのためには両方の骨を露出させなくてはなりません。

というわけで、まずは腕の骨を露出させていきます。

以下の部分にある肉をつまみ上げ、剥がすように切っていきましょう。

この肉の下には太い血管(下画像の真ん中の「白と黒の筋」)が通ってますので、それが見えるように剥がします。

剥がした部分「前バラ」の部位にあたります。横に避けておくか、切り取ってしまっても構いません。

次は、露出した血管を剥がしていきましょう。

太く見えて意外と薄いので、下の肉を切ってしまわないように、そーっと切ります。

すると、血管の下にあった肉が見えて来ました。

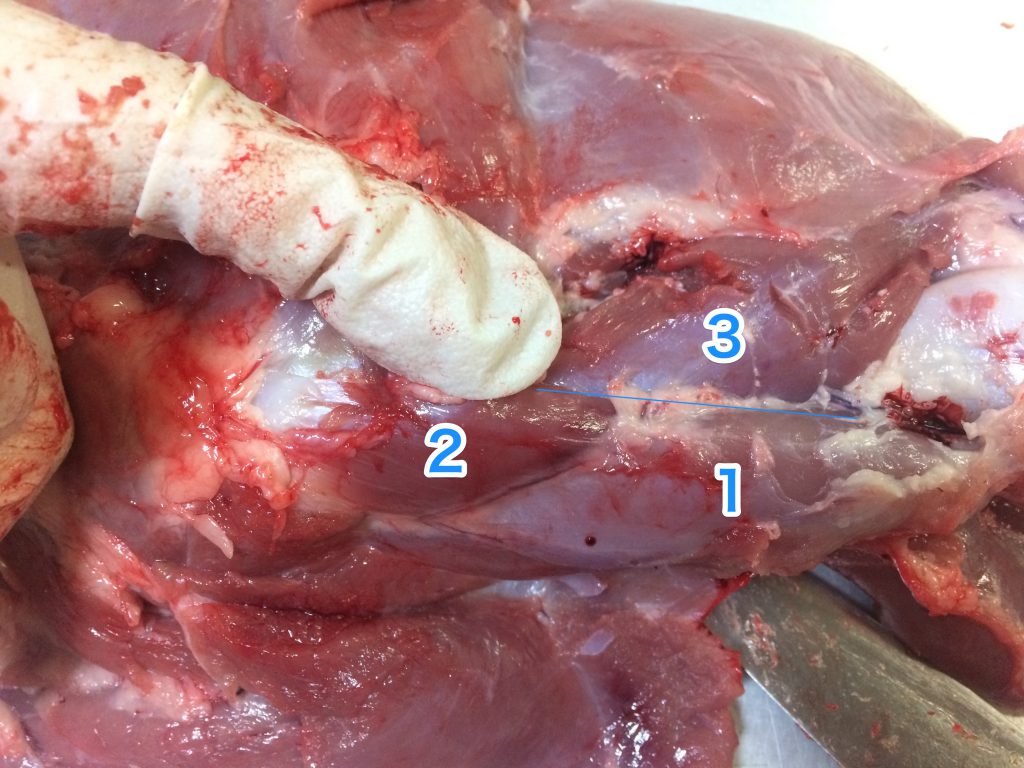

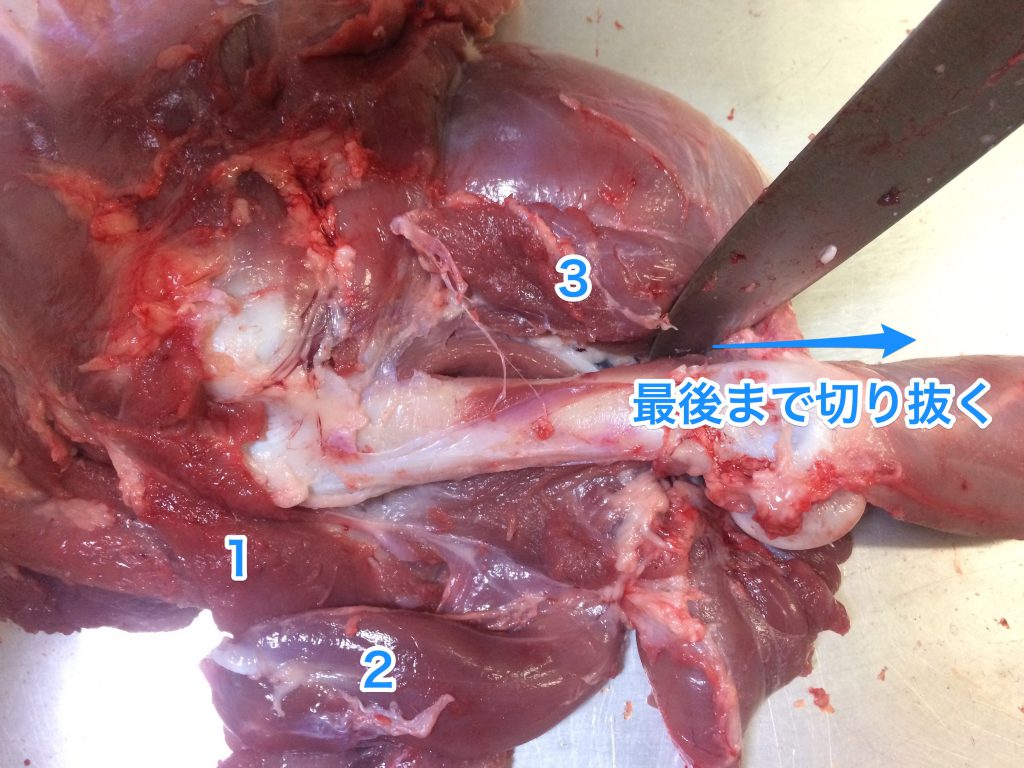

この肉はこれから「腕の骨」を露出させるために重要な部位なので、番号をつけておきます。

次に、腕の骨を露出させていくのですが、1,2と3の間の青線に沿って切っていきます。

(最初は分かりづらいですが、「肉の少ない方に2つ付ける」と覚えましょう)

すると、腕の骨が見えてきます。

そうしたら1の肉を骨から剥がして、スネ側の関節まで切り離してしまい、

2も骨に沿って剥がしていきましょう。

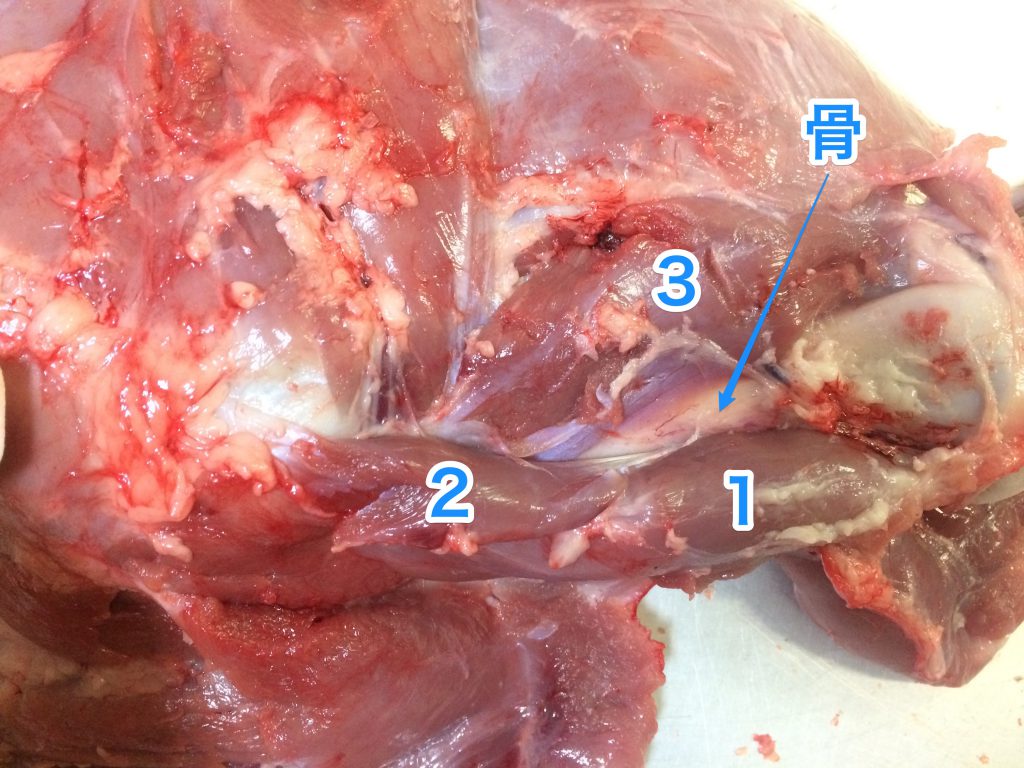

1,2の肉が骨から剥がれるとこんな感じ。

次に、3の肉も骨に沿って剥がしていきます。

1の肉と同様に、スネ側の関節まで切り開き、骨から剥がしてしまいましょう。

この時、関節部分に付いてる「スネ肉」を残してしまいガチなので、先に関節から切り取っておくと良いでしょう。

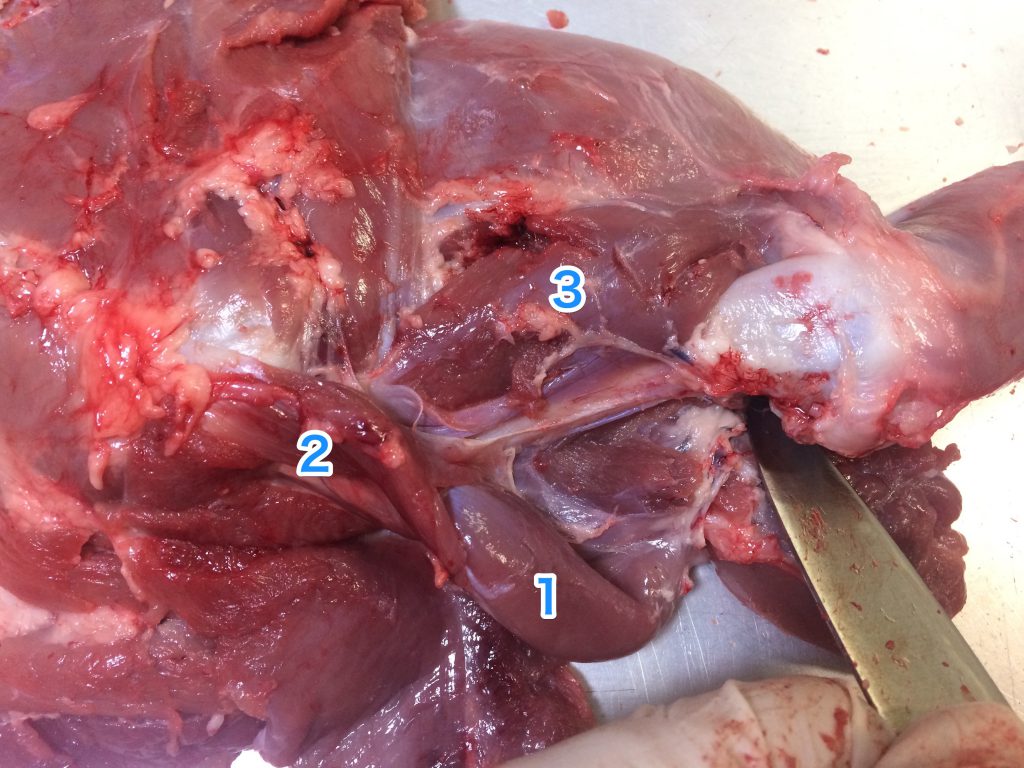

腕の骨が露出し、スネ肉が骨から剥がれました。

2−2.肩甲骨の露出

次は、肩甲骨を露出させていきます。

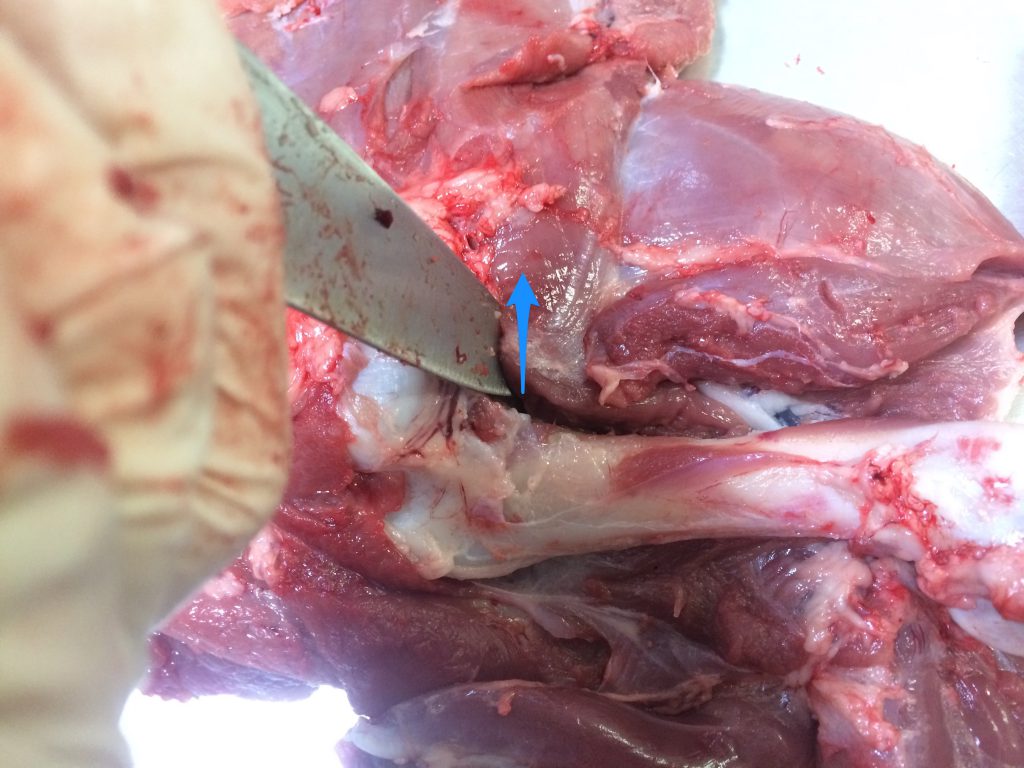

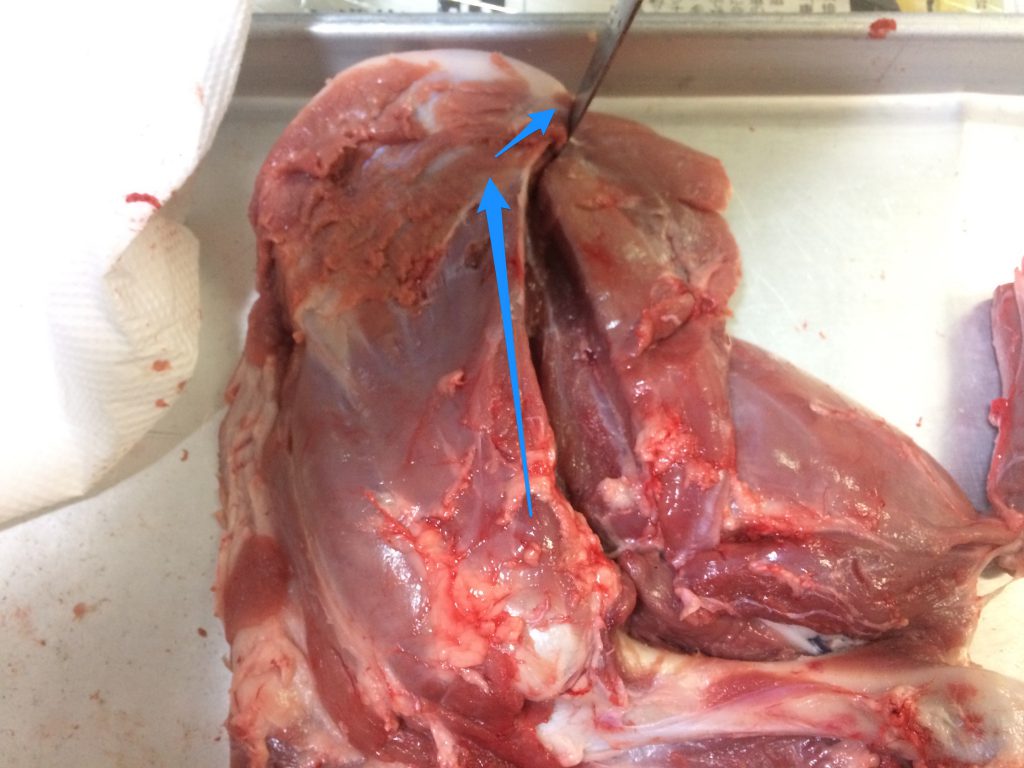

下の画像の青矢印のようにナイフを入れていきましょう。

まず腕の骨に沿って刃先を進め、関節に当たるまで切ります。

ナイフが関節に当たったら、上へ切り上げ、

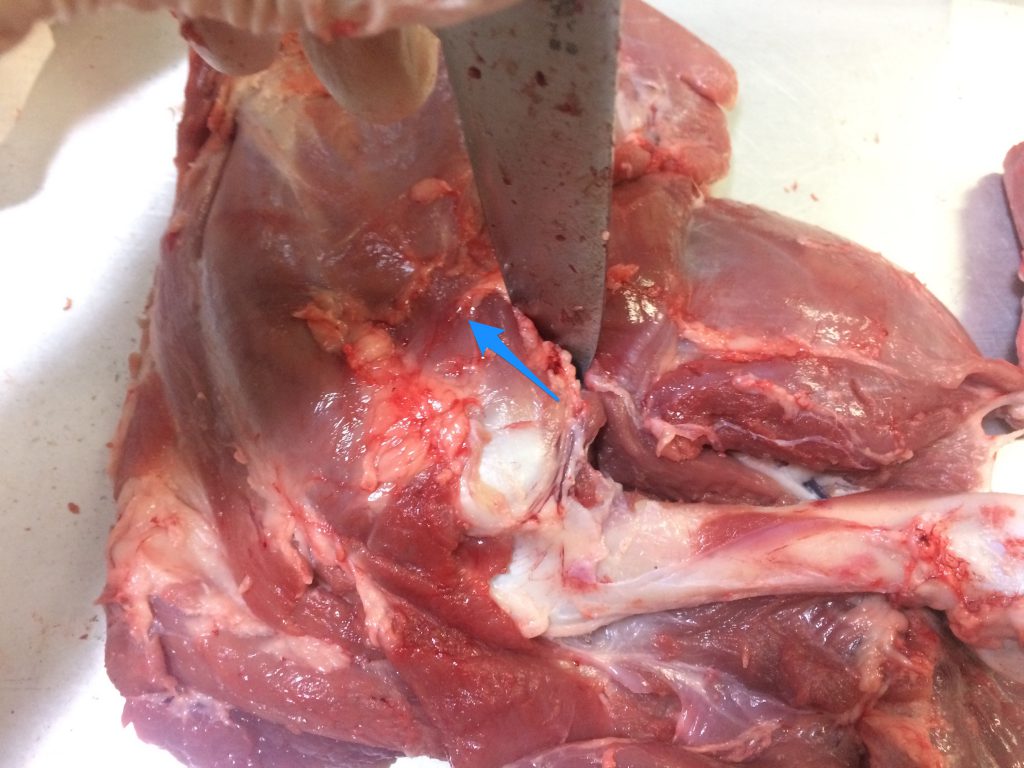

関節の形に合わせて斜めに切り、

肩甲骨に当たったら、肩甲骨に沿って切っていきます。

腕の骨と肩甲骨を繋ぐ関節周りは骨が盛り上がっているため、回避しつつ骨を切り出していきます。

また、肩甲骨の終わりは「出っ張った軟骨」がありますので、これも避けるように切りましょう。

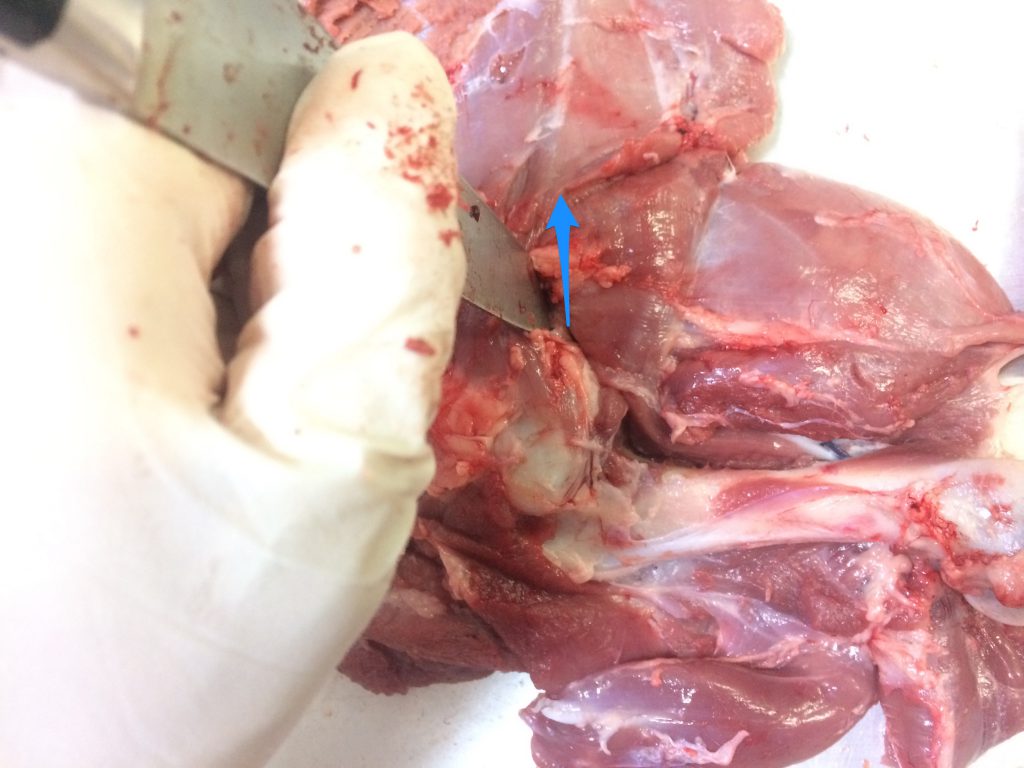

次に、肩甲骨の端を押さえます。

すると関節の繋がってる部分が浮き上がりますので、切ります。

こんな感じで、腕の骨の端が見えたらOK。

関節が外れてる証拠です。

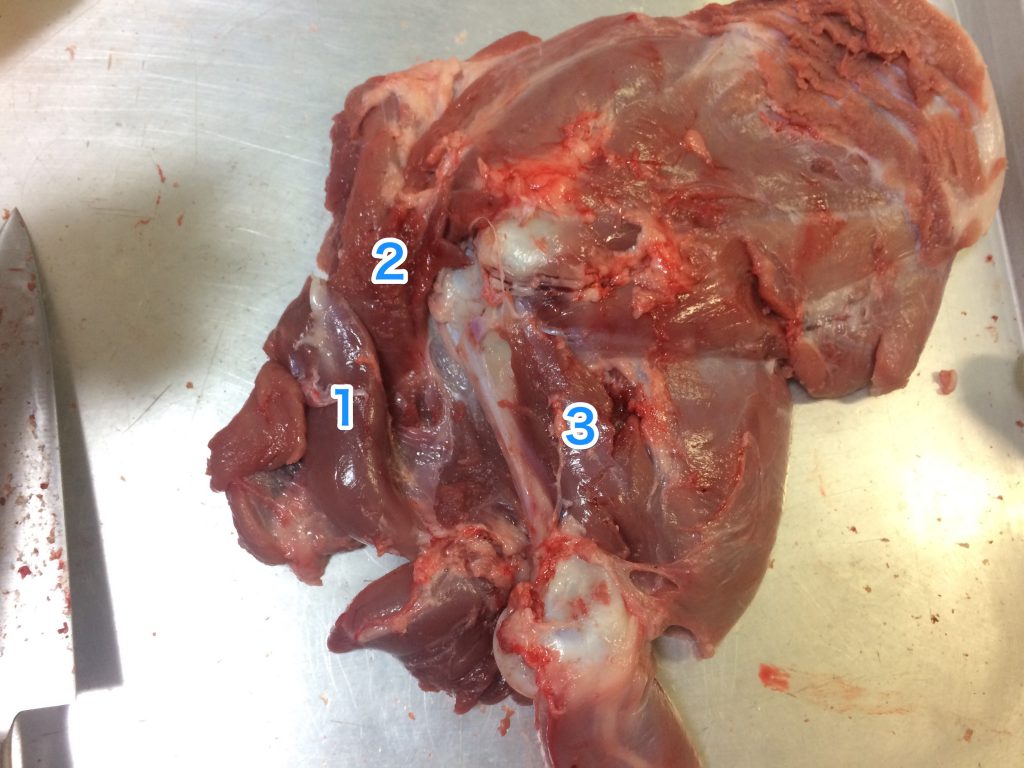

関節が外れたら、肩甲骨の上に乗っている肉を削いでいきます。

肩甲骨に乗っている肉を剥がすように、切っていきましょう。

これで肩甲骨の全体が露出することになります。

これで「腕の骨」と「肩甲骨」が露出し、骨全体がよく見えるようになりました。

次は、「肩甲骨」を剥がしていきます。